世田谷区上野毛にある『五島美術館』に行ってきました。

東急電鉄の元会長・五島慶太翁(1882-1959)が蒐集した日本・東洋の美術品を公開するために建てた美術館。所蔵品は、国宝5件、重要文化財50件を含む約5,000件にものぼるのだとか。美術館の開館は1960年。慶太翁は建物の完成した姿を見ることなく、この世を去ったのだそうです。

建物の設計は、数寄屋建築を独自に近代化した建築家・吉田五十八(1894-1974)。美術館は寝殿造の意匠を取り入れ、構造はRC造。

2012年に大規模な改修が行われています。

美術館に行った目的は5つ。一つ目は「吉田五十八の建築」を見ること。

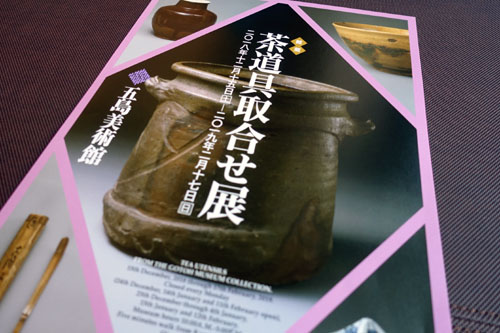

二つ目は「茶道具取合せ展」を見ること。

2月17日(日)まで開催。所蔵コレクションの中から約100点を展示。

茶碗、茶入、裂、茶杓、水指、釜、炉縁、火箸、灰匙、鉢、小鉢、向付、徳利、盃、香合、壺、経筒、掛軸、文、茶室起絵、、、

利休、信長、長次郎、織部、道安、有楽、宗旦、遠州ら、ゆかりの代物がずらりと。

惚れ惚れする美しいものばかり、時間を忘れてしまいます。。。

三つめは「庭園散策」。

多摩川が武蔵野台地を侵食してできた国分寺崖線上に庭園はあり、

その傾斜地を活かした経路が広がっています。

土地の広さ6000坪、その高低差は35m、手入れの行き届いた雑木林。

補修工事などは行われているのですが、手摺などは最小限にとどめられ、

昔ながらの景観を愉しみつつ散策することができます。

季節を彩るサクラ、モミジ、ツツジ、コブシといった樹々はもちろんのこと、

石塔、石灯篭、石仏、東屋、菖蒲園、藤棚、瓢箪池、蓬莱池、赤門などが、

目を楽しませてくれるのですが、それらへと導く足元もそれぞれに趣があります。

こちらは来園者があまり行かないであろうアウトサイドな経路。

詫びた感じに敷かれた大谷石の設え、崖線上の地形、

生い茂った樹々との距離感に自然との親しみを感じます。